لا شك أن التغيير عملية صعبة ومعقدة، وذلك لوجود العديد من العوامل التي تؤثر في إمكانية حدوث58/*/ أي تغيير، ناهيك عن أن أي تغيير مجتمعي يتطلب -في ذاته- روحًا جماعية، وتنسيقًا على مستوى الأفراد والمجموعات.

فرغم وجود بعض الإرهاصات خلال الأعوام التي سبقتها، كانت فكرة التغيير في المشهد السياسي قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير؛ بمثابة حلم صعب التحقق عند الناشطين سياسيًا واجتماعيًا، ويمكن القول إنها لم تكن فكرة أصلًا عند أغلب المصريين، لكن مع اشتعال فتيل الحراك الجماعي تغيرت نظرة كثيرين إلى حدود الممكن.

وأصبحت الفروق وقتها غير مهمة على الإطلاق، وتكوّنت هوية جديدة، هوية موحدة؛ هوية الميدان، هوية الثورة. وبجانب هذه الهوية، تكوّن إيمان عميق بإمكانية التغيير، وإحساس بالقدرة والفعالية عند جميع الثوار، إحساس مفاده أن ما نفعله له تأثير على أرض الواقع.

بعد ١٢ عامًا، أين جموع المصريين اليوم من الانتخابات الرئاسية القادمة؟ هل من مهتم حقًا؟ أم أن وطأة العشرة سنوات الماضية قد قضت على أي توجه سياسي، أو اهتمام بالمشهد، أو حتى إحساس بالقدرة على التأثير في أي شيء؟

نناقش في هذا المقال بعض العوامل المؤثرة في تحفيز ال مجتمع على التعاون بهدف تحقيق تغيير فيه منفعة للجميع؛ كالشعور العارم بالغضب، والقناعة بإمكانية التغيير، والهوية المشتركة الجامعة. سأقف أيضًا على علاقة هذه العوامل بالمشهد السياسي المصري الحالي والانتخابات القادمة.

العمل الجماعي شرط للتغيير

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مصر، وبعيدًا عن النقاش الدائر حول المرشحين المحتملين، من الممكن القول بأن أغلب المصريين ليسوا على درجة كبيرة من الاهتمام بالسياسة وما يحدث فيها أصلاً، وخاصة بالمقارنة مع درجة الاهتمام التي كانت في عام ٢٠١١، حين كانت السياسة حديث الجميع في البيوت، والمقاهي، والمدارس، والجامعات.

ليس هذا استنتاجًا من خلال مشاهدات شخصية فقط، بل هذا ما تشير إليه الإحصاءات التي نشرها الباروميتر العربي[1].

رسم توضيحي 1: نسب الإجابة على سؤال “في المجمل، إلى أي مدى أنت مهتم بالسياسة؟”- عرب بارومتر

مع الشك في قدرة أي إحصائية على رصد الوضع بدقة في بلد مثل مصر؛ قد تبدو هذه الإحصائية كأنها لم تأت بجديد، فالقمع الشديد الذي تمارسه الدولة تجاه من يبدي رأيه دون استثناء، وعدم وجود أدنى مساحة للعمل السياسي؛ كفيلان بتنفير الجميع من الاهتمام بالسياسة، ناهيك عن الرغبة في المشاركة في أي شكل من أشكال النشاط السياسي؛ كالمعارضة أو التصويت الانتخابي.

يحتاج التغيير -في مثل هذه الحالات- عملاً جماعيًا؛ أي عملًا يشمل تجميع الطاقات الفردية في اتجاه هدف موحد، وتعتبر الانتخابات نوعا من أنواع العمل الجماعي الذي قد يمكّن التغيير، لكن بالطبع في الحالة المصرية، ومع تحكم الدولة الكامل في المشهد الحالي، تبقى واقعية هذا التغيير وإمكانه محل تساؤل عند كثيرين.

عادة ما يتطلب العمل الجماعي الذي يستهدف تغييرًا على نطاق واسع أكثر من مجرد الرغبة في التغيير، فمثلا، خلال الثورة اجتمعت شروط ضرورية للفعل الجماعي؛ منها وجود ما يستدعي التغيير، من ظلم وقهر وفقر وفساد، وبناء هوية موحدة كمظلة تجمع عناصر التغيير، فضلا عن تطور الشعور بالفاعلية والقدرة على التأثير.

هل يكفي الغضب لإحداث التغيير؟

لا تخفى علينا ولا على السلطة في مصر، حالة الغضب العارمة بسبب الفساد، وسوء الأوضاع الاقتصادية، والأحوال المعيشية، لكن هل يمكن حدوث نشاط ناتج عن هذا الغضب العارم؟ ربما، لكنه يظل رهانا ضعيفا محفوفا بالمخاطر، لأن المشاعر وحدها لا تكفي لتحريك جموع الناس تجاه المجهول، الذي يخافه البشر بطبيعتهم، كما أن المشاعر يمكن استغلالها والتلاعب بها، وإعادة توجيهها بأشكال مختلفة.

وربما لهذا السبب لم تنجح محاولات سابقة استهدفت المشاعر استهدافا رئيسيا، ولا أقصد هنا التقليل من دور المشاعر في عملية التغيير، بل على العكس، مشاعر الغضب والإحساس بالظلم من أهم الدوافع اللازمة والمحفزة لأي حراك سياسي أو مجتمعي.

والحراك المليء بمشاعر الغضب والإحساس بالقهر؛ عادة ما يكون أقوى من غيره، لكن الاعتماد على المشاعر اعتمادا أساسيا له ضرر قريب وبعيد المدى، ومن السهل على القارئ أن يتذكر كثيرا من الأمثلة التي يلي بعضها الآخر منذ عام ٢٠١١، أدى فيها الاعتماد الكامل على تحريك المشاعر إلى مصائب، ما زال الشعب المصري يعاني منها حتى اليوم.

سؤال الفعالية وحدود الممكن

في استبيان القيم العالمية [2]World Values Survey، كان هناك سؤال عن مقدار شعور الفرد بأن له خيار، أو قدرة على التأثير في حياته، ونتيجة هذا السؤال من عينة الاستبيان في مصر -في أحدث نسخة- تظهر أن الإحساس بالفعالية الفردية أعلى قليلًا من المتوسط، وأقصد بالفعالية هنا اعتقاد الفرد بأنه قادر على فعل شيء ما، أو تحقيق هدف ما.

من أهم العناصر التي تحفز العمل الجماعي؛ وجود قناعة وإحساس بالفعالية على مستوى الفرد والمجتمع، وبجانب الفعالية الفردية، على المجموعة التي تسعى للتغيير أن تشعر بقدرتها على ذلك بوصفها مجموعة، ويعني ذلك أن تتكون قناعة مشتركة بالقدرة على العمل الجماعي، وقدرة هذا العمل على تحقيق الهدف المطلوب.

وذاكرة المصريين الساعين إلى التغيير مليئة بما يضر هذه القناعة ويضعف منها، بدءًا من تبعات الثورة وحتى اليوم، بما فيها من انقسامات وصراعات بين أطراف المشهد السياسي.

الاستقطاب وصراعات الهوية

من الصعب الحديث عن المشاركة السياسية ومحاولة التغيير؛ دون التذكير بدور الاستقطاب السياسي، إذ إنه كلما زاد الاستقطاب السياسي في المجتمع ارتفعت نسب المشاركة السياسية، خاصة على مقربة من أي انتخابات.

وذلك لأن المناخ العام يمتلئ بمشاعر التهديد من كل طرف تجاه الآخر، ويكفي هذا التهديد لتحفيز المشاركة السياسية بهدف منع الطرف الآخر من الفوز، وعادة ما يهدأ المجتمع نسبيا عند وجود مسائل تشغل جميع الأطراف التي يهمها مصير الوطن، على الأقل حتى اقتراب الانتخابات المقبلة، لكن كل هذا مع افتراض أن هناك عملية ديمقراطية سلسة، تثق في نزاهتها كل الأطراف، بينما المشهد في مصر مختلف بالطبع، فلم يتجاوز المجتمع المصري حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي بين عناصره المختلفة، سواء من إسلاميين وليبراليين ويساريين ودولتيين وغيرهم، وكانت ذروة احتقانه عام ٢٠١٣.

في مجتمعات أخرى، من الطبيعي أن يحفز هذا الاستقطاب الاهتمام بالسياسة والنشاط السياسي، لكن لا مجال لهذا الاحتقان في مصر أن يهدأ من خلال الطرق التقليدية، بسبب عدم وجود ثقة في العملية الانتخابية وتداول السلطة من خلالها في الوضع الراهن.

ولا شك أن الوضع الاقتصادي همّ مشترك بين جميع المصريين الآن، ولكن خلف هذا الهم يكمن إحساس عميق مستمر بعدم الثقة عند كل طرف تجاه الآخر، ولعل هذا مما يجعل تقبل الأمر الواقع أفضل الخيارات بالنسبة إلى كثيرين.

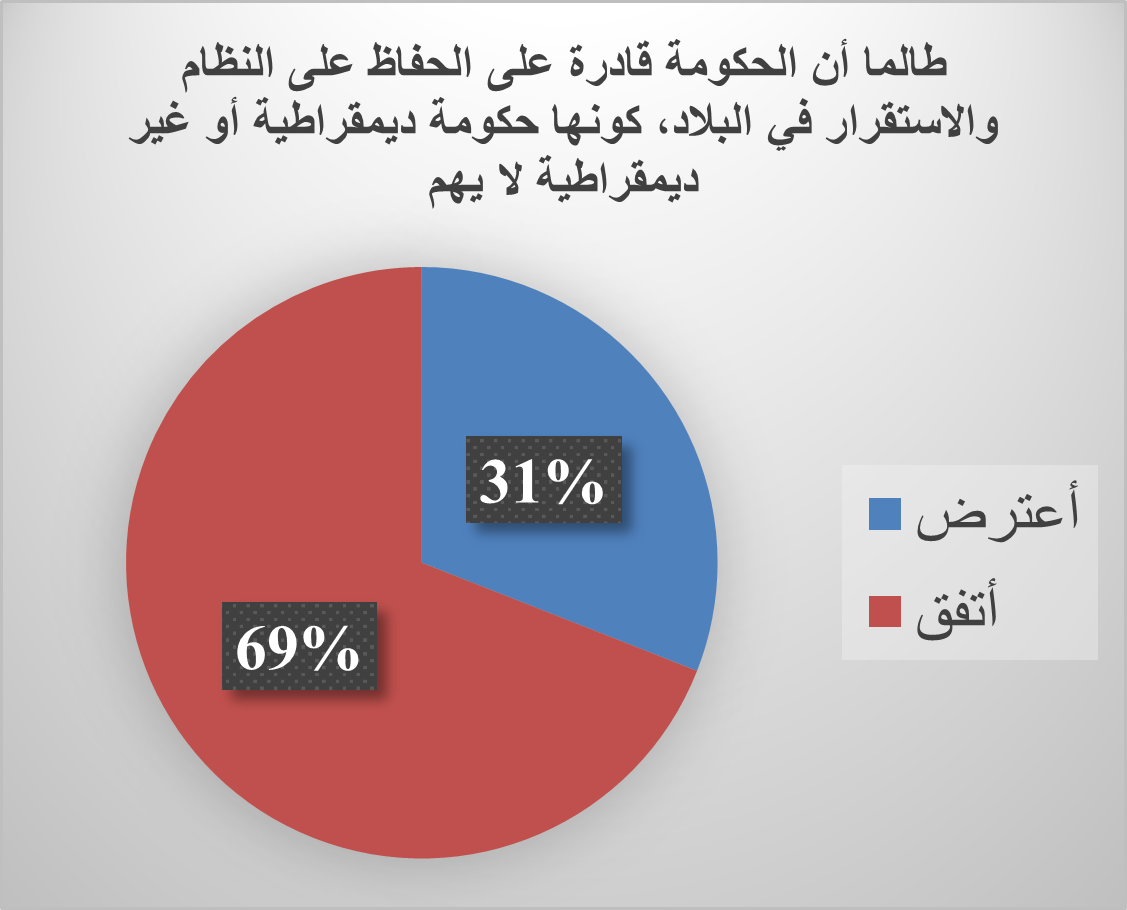

وهذا ما تشير إليه بعض الأرقام، وعندما سئلت نفس العينة التي كانت في إحصائية الباروميتر العربي؛ كانت الإشارة إلى أن المصريين يفضلون الاستقرار بدرجة كبيرة، أي استقرار، حتى وإن كان على حساب الديمقراطية والحريات.

رسم توضيحي 2: عرب بارومتر ٢٠٢٢

نظرية العجز المكتسب

هناك حافز عند البشر لتبرير الواقع [3]status quo، خاصة إن كانوا من المستفيدين منه، حتى إن لم يكن المرء من المستفيدين، ولكن يغمره شعور بعدم القدرة على تغيير هذا الواقع، فقد يلجأ إلى تقبل الأمر الواقع تقبلًا واعيًا أو غير واعٍ، لأن غير ذلك تعاسة لا تعرف نهاية.

كمن يتجه إلى الإيمان بأنه لا يستحق أن يعيش في بلد ديمقراطي، لتقبله الضمني للفكرة التي تسهم السلطة في نشرها، بأن الشعب المصري غير جاهز للديمقراطية، أو أنه السبب وراء تأخر الديمقراطية وازدهار بلده.

كما أن الفشل المتكرر في تحقيق شيء؛ ما يخلق حالة من العجز تصبح متأصلة في النفوس حتى مع اختفاء العوائق، كمن كان محبوسًا في زنزانة واستسلم بعد محاولات طويلة للهرب، فلم يعد يحاول أصلاً، رغم أنه لو حاول مرة أخرى سيجد أن القفل قد انكسر دون أن يدري[4].

خاتمة

وفي النهاية، يجب القول إن العوامل المذكورة في هذا المقال لا تنفي إمكان حدوث مفاجآت على أرض الواقع كما حدث مسبقًا، ولكن، أثناء الحديث عن نشاط جماعي مثل الانتخابات، وزرع الأمل من خلالها، يجب التفكير في هذه العوامل والعمل عليها، وإلا فمن سيهتم؟

المصادر

[1] https://www.arabbarometer.org/ar/

[2] https://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp

[3] Jost, J. T., Banaji, M. R., & Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political psychology, 25(6), 881-919.

[4] Van Zomeren, M., Postmes, T., & Spears, R. (2008). Toward an integrative social identity model of collective action: a quantitative research synthesis of three socio-psychological perspectives. Psychological bulletin, 134(4), 504.

تعليقات علي هذا المقال